Nur wenige Bürger haben Kenntnis von den unterschiedlichen Möglichkeiten die es gibt, um ihre Erkenntnisse und Beobachtungen von Verstößen gegen Gesetz und Ordnung in sozialen Netzwerken oder in der Öffentlichkeit an entsprechende Stellen zu melden.

Bei dem bekannten Medienwissenschaftler und Publizisten Norbert Bolz wurde im Oktober 2025 eine Hausdurchsuchung wegen eines Social-Media-Posts durchgeführt. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Hintergrund der Hausdurchsuchung bei Norbert Bolz

- Anlass: Ein ironisch gemeinter Kommentar auf der Plattform X (ehemals Twitter), in dem Bolz den NS-Slogan „Deutschland erwache!“ aufgriff.

- Kontext: Der Post bezog sich auf eine Titelzeile der taz, die laut Bolz eine „gute Übersetzung von Woke“ sei.

- Ermittlungsgrund: Verdacht auf das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§86a StGB).

Der Verdacht auf das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§ 86a StGB) bedeutet, dass jemand möglicherweise Symbole, Parolen oder Gesten benutzt hat, die mit verbotenen extremistischen Gruppen – insbesondere aus dem Nationalsozialismus – in Verbindung stehen. Das kann strafbar sein, selbst wenn es nicht im politischen Kontext geschieht.

Was regelt § 86a StGB?

Der Paragraph 86a des Strafgesetzbuches verbietet:

„Das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen im Inland in einer Weise, die geeignet ist, eine Identifikation mit diesen Organisationen herzustellen.“

Dazu zählen:

- Symbole: Hakenkreuz, SS-Runen, Hitlergruß

- Parolen: „Sieg Heil“, „Deutschland erwache“

- Gesten oder Grußformen: z. B. der Hitlergruß

- Abwandlungen oder stilisierte Darstellungen, wenn sie eindeutig erkennbar sind

Was bedeutet „Verdacht“?

- Der Verdacht entsteht, wenn jemand öffentlich oder digital ein solches Kennzeichen verwendet, etwa in einem Post, Video oder auf Kleidung.

- Es muss nicht bewiesen sein, dass die Person die Ideologie unterstützt – allein die Verwendung kann strafbar sein.

- Die Behörden prüfen, ob die Verwendung bewusst, identitätsstiftend oder verharmlosend erfolgt ist.

Was genau ist Hassrede?

Laut Polizei-Beratung und Landeszentralen für politische Bildung bezeichnet Hassrede:

- „Strafbare Äußerungen, Kommentare, Bilder oder Videos, die Menschen aufgrund ihrer ethnischen, religiösen, sexuellen oder sozialen Zugehörigkeit beleidigen, bedrohen oder ausgrenzen“.

- Sie tritt häufig im Internet auf, etwa in sozialen Netzwerken, Foren oder Messenger-Diensten.

- Beispiele: rassistische Beleidigungen, antisemitische Verschwörungstheorien, Aufrufe zur Gewalt gegen Minderheiten.

Was bedeutet Hetze?

- Hetze ist eine gezielte, aggressive Stimmungsmache gegen bestimmte Gruppen oder Personen.

- Sie kann Volksverhetzung (§130 StGB) darstellen, wenn sie:

- zum Hass aufruft

- die Menschenwürde verletzt

- zu Gewalt oder Willkürmaßnahmen auffordert

Was ist erlaubt – und was nicht?

- Meinungsfreiheit schützt auch unbequeme oder provokante Aussagen.

- Aber sie endet dort, wo die Menschenwürde verletzt oder zur Gewalt aufgerufen wird.

- Hassrede ist nicht durch Artikel 5 GG gedeckt, wenn sie strafrechtlich relevant ist.

Was ist Volksverhetzung?

Volksverhetzung liegt vor, wenn jemand:

- zum Hass gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt, etwa gegen ethnische, religiöse oder nationale Gruppen

- zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auffordert

- die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er sie beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet

- NS-Verbrechen öffentlich leugnet, billigt oder verharmlost, etwa den Holocaust

Diese Handlungen müssen geeignet sein, den öffentlichen Frieden zu stören – also eine spürbare gesellschaftliche Wirkung entfalten.

Beispiele für Volksverhetzung

- Rassistische oder antisemitische Hetzreden

- Aufrufe zur Gewalt gegen Geflüchtete oder Minderheiten

- Holocaust-Leugnung oder Relativierung von NS-Verbrechen

- Verbreitung extremistischer Propaganda, z. B. über soziale Medien

Volksverhetzung verletzt:

- Die Menschenwürde (Artikel 1 GG)

- Den Schutz des öffentlichen Friedens

- Die demokratische Grundordnung

Sie ist nicht durch Meinungsfreiheit gedeckt, da Artikel 5 GG seine Grenzen dort hat, wo die Würde anderer verletzt wird oder strafbare Inhalte verbreitet werden.

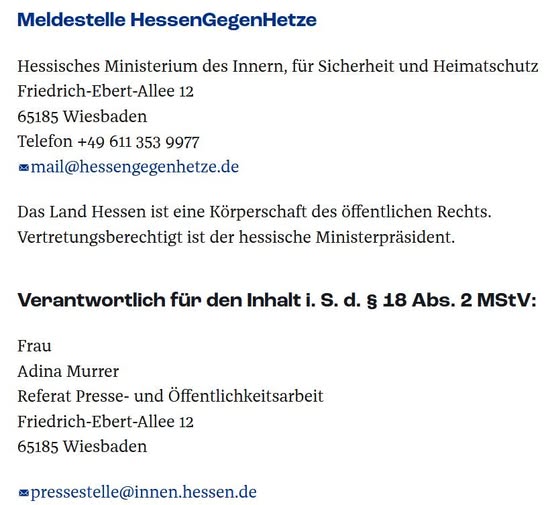

Gegen all derartige Umtriebe gibt es in Hessen eine Meldestelle

Zweck und Aufgaben der Meldestelle HessenGegenHetze

Die Meldestelle wurde am 16. Januar 2020 eingerichtet und verfolgt folgende Ziele:

- Erfassung und Bewertung von Hassrede im Netz Bürgerinnen und Bürger können online Inhalte melden, die sie als extremistisch, beleidigend oder bedrohlich empfinden – etwa auf Social Media, in Kommentaren oder Foren.

- Weiterleitung an zuständige Behörden Die Meldestelle prüft die Inhalte und leitet sie bei strafrechtlicher Relevanz an Polizei, Staatsanwaltschaft oder Verfassungsschutz weiter.

- Schutz und Unterstützung für Betroffene Menschen, die Ziel von Hetze oder Bedrohung wurden, können Unterstützung und Beratung erhalten – etwa durch zivilgesellschaftliche Partner oder Opferhilfeeinrichtungen.

- Sensibilisierung und Prävention Die Meldestelle arbeitet mit Initiativen zusammen, um Aufklärung über digitale Gewalt und Extremismus zu fördern.

Was kann gemeldet werden?

Inhalte, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind

Volksverhetzung

Bedrohungen oder Aufrufe zur Gewalt

Beleidigungen mit rassistischem, antisemitischem oder sexistischem Hintergrund

Extremistische Propaganda

Eine andere Form von Meldungen beschreibt die Hinweisgeberschutz-Meldestelle

Was ist die Hinweisgeberschutz-Meldestelle?

Die Meldestelle wurde im Rahmen des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) eingerichtet, das am 2. Juli 2023 in Kraft trat. Ziel ist es, Menschen zu schützen, die auf Missstände hinweisen – etwa:

- Korruption

- Umweltverstöße

- Datenschutzverletzungen

- Diskriminierung oder Mobbing

- Verstöße gegen EU-Recht oder nationales Recht

Wer betreibt die Meldestelle?

Es gibt zwei Arten von Meldestellen:

- Interne Meldestellen

- In Unternehmen ab 50 Mitarbeitenden und in Behörden

- Zuständig für Hinweise aus dem eigenen Betrieb

- Externe Meldestellen

- Auf Bundesebene z. B. beim Bundesamt für Justiz (BfJ)

- Zuständig, wenn interne Meldung nicht möglich oder nicht zumutbar ist

Die externe Meldestelle des Bundes findest du hier: bundesjustizamt.de – Hinweisgeberstelle

Was passiert mit einer Meldung?

- Die Meldung wird vertraulich behandelt

Völlig anders gelagert und mit völlig anderem Hintergrund waren die von „Staats wegen“ gewollten und im großen Stil betriebenen Bespitzelungen der Mitbürger in dem Nazi-Regime und der Deutschen Demokratischen Republik.

In der DDR gab es informelle und teils institutionalisierte Möglichkeiten, Bürger zu denunzieren – insbesondere über die Staatssicherheit (Stasi), aber auch über lokale Behörden und gesellschaftliche Organisationen. Offizielle „Meldestellen“ im heutigen Sinne gab es nicht flächendeckend, aber das System förderte gezielt eine Kultur der gegenseitigen Kontrolle und Anzeige.

Formen der Denunziation in der DDR

1. Stasi-IM-System (Inoffizielle Mitarbeiter)

- Die Staatssicherheit unterhielt ein Netz von hunderttausenden inoffiziellen Mitarbeitern, die Informationen über Freunde, Kollegen und Nachbarn weitergaben.

- Viele dieser Hinweise basierten auf freiwilliger Denunziation, teils aus Überzeugung, teils aus Angst oder Opportunismus.

2. Gesellschaftliche Organisationen

- Institutionen wie die FDJ, Betriebsräte oder Hausgemeinschaften wurden genutzt, um „abweichendes Verhalten“ zu melden.

- Kritik an der Partei, Kontakte in den Westen oder „asoziales Verhalten“ konnten Anlass für Berichte sein.

3. Polizeiliches Meldewesen

- Das Melde-, Pass- und Ausweiswesen war zentral organisiert und diente auch der Überwachung von Wohnortwechseln und sozialen Kontakten.

4. Informelle Kanäle

- Bürger konnten sich an Lehrer, Vorgesetzte oder lokale Funktionäre wenden, um andere zu melden – etwa bei „Republikflucht“, Westkontakten oder regimekritischen Äußerungen

Im sogenannten Dritten Reich (1933–1945) gab es keine offiziellen „Meldestellen“ für Denunziation im modernen Sinne, aber eine ausgeprägte Kultur der gegenseitigen Überwachung und zahlreiche Möglichkeiten, Mitbürger bei Behörden zu melden – insbesondere bei der Gestapo (Geheime Staatspolizei).

Formen der Denunziation im NS-Staat

1. Gestapo als zentrale Anlaufstelle

- Bürger konnten anonym oder namentlich Anzeigen bei der Gestapo erstatten – etwa wegen „staatsfeindlicher Äußerungen“, „Judenfreundlichkeit“ oder „Wehrkraftzersetzung“.

- Die Gestapo war nicht allwissend, sondern stark auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

2. Alltägliche Denunziation

- Viele Anzeigen kamen aus persönlichen Motiven: Neid, Rache, Konkurrenz oder familiäre Konflikte.

- Historiker wie Robert Gellately sprechen von einer „Gestapo der Gesellschaft“, weil viele Bürger aktiv mitwirkten.

3. Institutionalisierte Kontrolle

- NSDAP-Ortsgruppenleiter, Blockwarte und Betriebszellenleiter hatten die Aufgabe, Verhalten zu beobachten und zu melden.

- Auch Lehrer, Nachbarn oder Kollegen konnten Hinweise geben – oft mit schwerwiegenden Folgen.

Nachbrenner

Wolfgang Kubicki ·Folgen

Professor Bolz ist kein Einzelfall. Die Verfolgung von Meinungsäußerungen ist längst ein systemisches Problem. Staatsanwaltschaften und Gerichte überdehnen das geltende Recht. Staatliche Meldestellen wie „Hessen gegen Hetze“ feuern den Jagdeifer an und operieren dabei mit unscharfen und unjuristischen Begriffen wie „Hass und Hetze“. Hinzu kommt die tatsächliche Ausweitung des Strafrechts, wie bei den Beleidigungen gegen Politiker.

Der Gesetzgeber muss hier einschreiten:

-Die Verfolgung wegen erkennbar ironischer, unernster oder ähnlicher Äußerungen muss (noch deutlicher) ausgeschlossen werden,

– persönlicher Ehrschutz gehört ins Zivilrecht und nicht ins Strafrecht,

– § 188 StGB gehört als klares Zweiklassen-Strafrecht auf den Müllhaufen der Geschichte und

– staatliche Meldestellen wie „Hessen gegen Hetze“ müssen geschlossen werden, weil sie erkennbar nicht der Gefahrenabwehr dienen, sondern eine Gefahr für die Meinungsfreiheit sind.

Eine liberale Demokratie, in der die Bürgerinnen und Bürger nicht zur freien Meinungsäußerung ermutigt werden und sich eingeschüchtert fühlen, ist akut bedroht. WK